α7R IIIのいいところとよくないところというのをあれこれ考えていたら、マイメニューについても触れておいたほうがよさそうな気がしたのでまとめてみることにした。

マイメニューがどういうものかはご存知の方も多いと思うが、メニュー内で迷子になりやすいソニー機には特に有用だと思うし、うまくセッティングしないとあまり便利にならなかったりもするので、そのあたりもふくめてぶつぶつやっていきたいと思う。

目次

まずはソニーのメニューのまずさについて愚痴らせてほしい

ソニーのウェブサイトには「検索しやすい新しいメニュー構成を採用。グループ名やページ数を上部に追加し、目的の項目がより選択しやすくなりました。」と書かれている。

α7 IIのに比べればいくぶんマシになった感はあるが、それでもまだ改善されるべき部分がたくさんある。

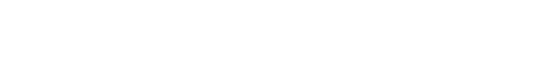

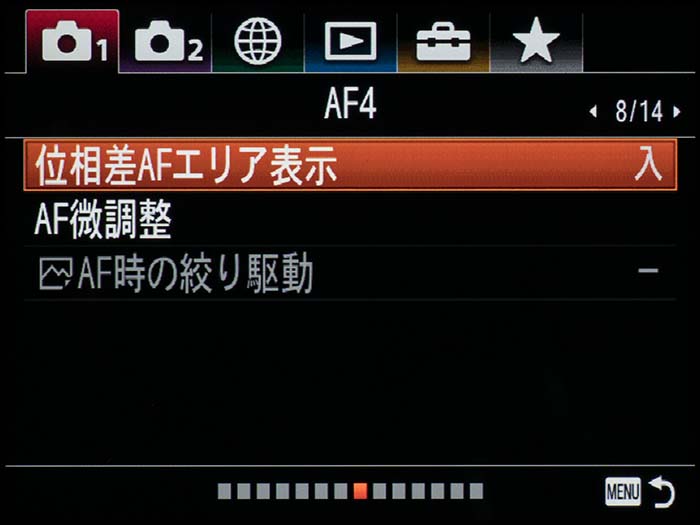

たとえば、撮影設定1の5ページ目から8ページ目にかけてが「AF」関連の項目で、そのあと9ページ目から、「露出」「フラッシュ」「色/WB/画像処理」のページをはさんで13ページ目に「ピント補助」がくる。

ここには「ピント拡大」関連や「MFアシスト」「ピーキング設定」とかがあるわけだが、このへんのが「AF」のページとくっつきになっていないのはなぜなんだろう。

ワタシ的には「ピント合わせ」という大きなくくりがあって、その中にAFやMFに関連する項目があるのが自然だと思うので、そのあいだにほかの項目のページがはさまるのはとてもへんてこに思える。

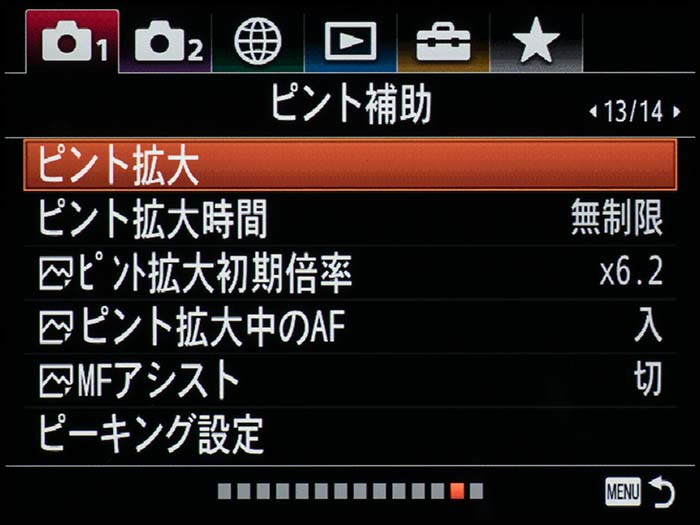

その次の14ページ目の「撮影補助」には3つの項目があるが、「フリッカーレス撮影」はドライブモード関連にあったほうが自然に思えるし、「個人顔登録」と「登録顔優先」は6ページ目にある「AF時の顔優先設定」とくっつきになっているべき項目なんじゃないかと思う。

撮影設定2に移ると動画関連のページが並んでいる、と思うと4ページ目には「シャッター/手ブレ補正」でまた静止画用の項目になる。

セットアップのタッチ操作関連の項目も、2ページ目に「タッチ操作」があって、「タッチパネル/タッチパッド」と「タッチパッド設定」は3ページ目に別れている。

その下にある「デモモード」を「タッチ操作」と入れ替えればすっきりまとまるのに、あえてそれをしていない。

オリンパスのカスタムメニューも項目数がやたらと多くてわかりづらいと不評だが、こちらはABCD……にわけてあって、AはAF関連、Bはボタンなどのカスタマイズ関連、Cはコンティニュアス(連写)からドライブ関連、Dはディスプレイで表示関連、というふうに、ある程度だが連想で覚えやすいように工夫してある。

それに対して、ソニーのメニューにはそういう優しさがまったくない。「メニュー?そんなもん覚えちゃえばいいんです」とでも考えているかのようだ。

ワタシ個人は、使い方を知らない人や覚えていない人が不便を感じないように設計するのがUI(ユーザーインターフェイス)だと考えているので、ソニーのカメラのUIはまだまだだとしか思えない。

だからこそ、マイメニューの存在がありがたいわけだ。

使いやすいマイメニューを構築するためのコツ

マイメニューはよく使うメニュー項目を集めておけるもので、α7R IIIの場合、30項目(6項目×5ページ分)まで登録できる。

マイメニューのメリットは、よく使う機能に素早くアクセスできることだけど、それだけではない。

特にソニー機の場合は撮影中にメニューの中で迷子になりかねない。あのメニューの混沌に潜り込まなくてもよくなるのはとてもありがたいことなのだ。

気をつけないといけないのは、闇雲に放り込めばいい、というわけではないこと。

カメラの使い勝手をよくするための機能なのだから、使い勝手がよくなるように考えて設定しないとメリットが薄れてしまうからだ。

で、最初に考えるべきは優先順位だ。

撮影中にカメラを構えた状態で使うような機能はボタン操作でやれたほうが便利だし、シーンや被写体の変わり目で設定を変えるような機能はファンクションメニューに入れておいたほうがいい。

だから、それ以外のちょくちょく設定を変更する項目をマイメニューにまとめる。というふうに考えるのが筋だ。

次は、関連する項目を同じページに集めるように意識すること。

まあ、あたりまえの話だけれど、ピント合わせに関連する事柄だったり、露出や測光に関連する項目は、それぞれをひとまとめにしておいたほうがアクセスしやすくなる。

ばらばらにしていいことなんてなにもない、ということを、ワレワレはソニーのメニュー構成から学んでいるのだ。学習した内容は反映させねば損である。

それと、排他利用となる項目もくっつけておくこと。

たとえば、「フリッカーレス撮影」を使いたければ「サイレント撮影」をオフにしないといけない。なので、この2項目はくっつきで配置したほうが操作の手数を減らすことができる。

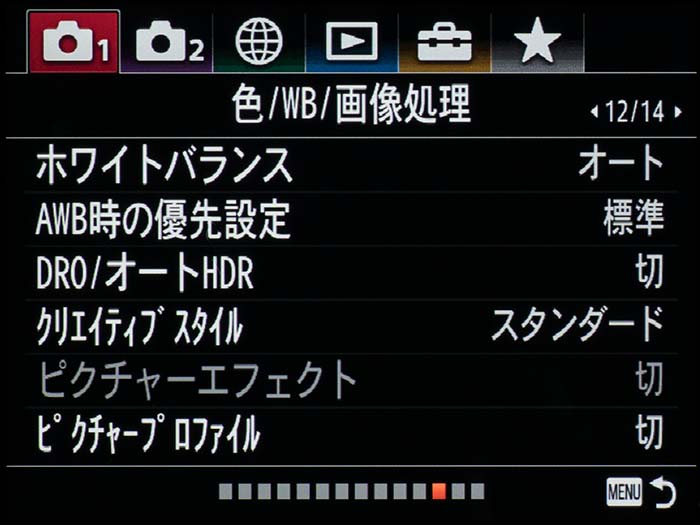

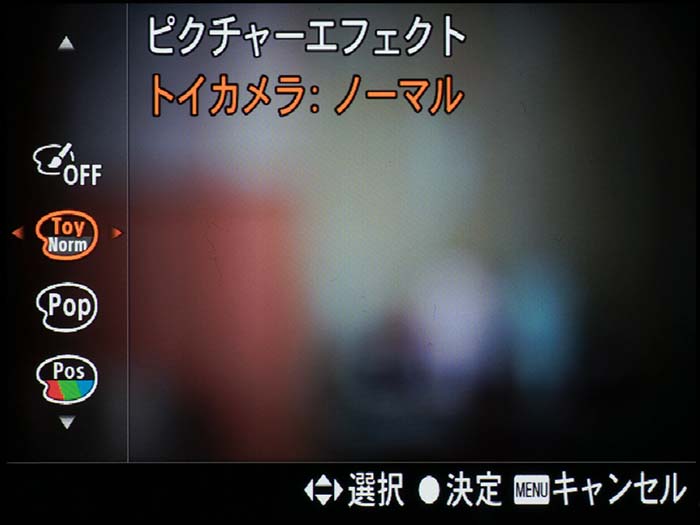

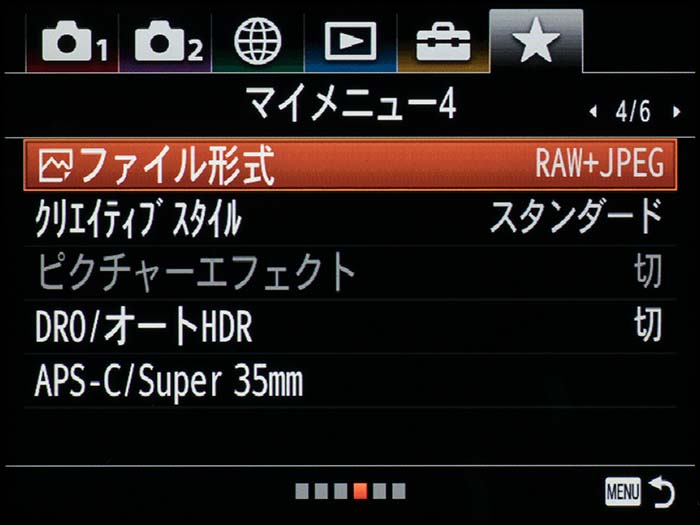

「ファイル形式」が「RAW」または「RAW+JPEG」になっているせいで「ピクチャーエフェクト」がグレーアウトしている状態。

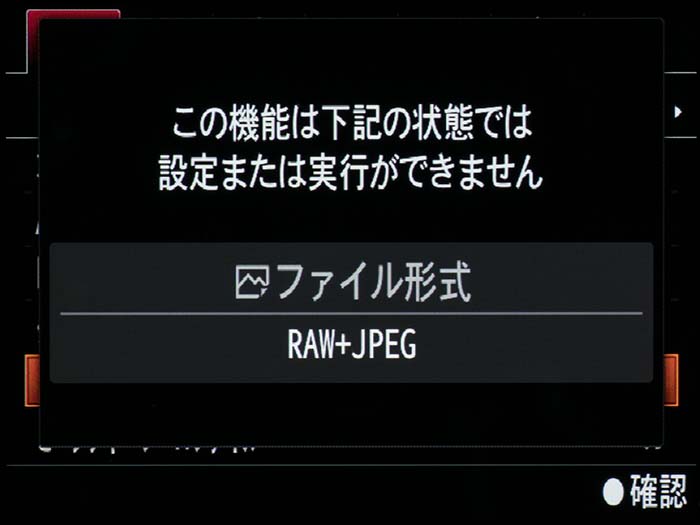

設定を変更しようとするとこんな表示が出てくる。もちろん、ここから「ファイル形式」にジャンプできたりなんかはしない。

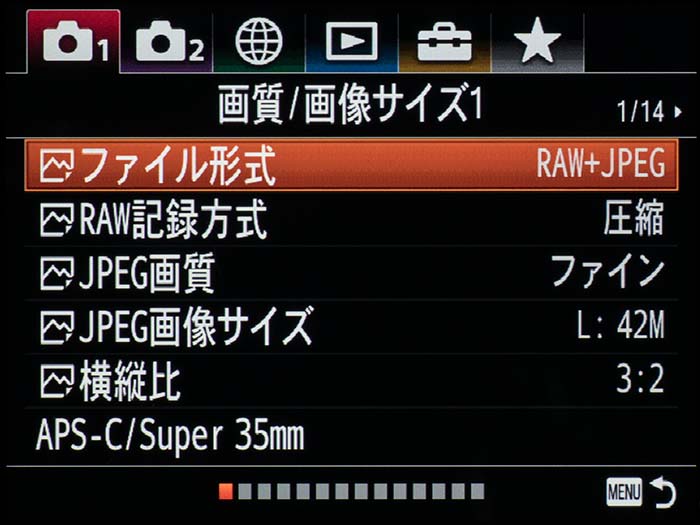

また、「ピクチャーエフェクト」や「オートHDR」はRAWには対応してない。なので、これらを使うには普通に操作すると撮影設定1の1ページ目で「ファイル形式」を「JPEG」に変更して、それから12ページ目に移動するという手間を強いられる。

で、撮影設定1の1ページ目まで移動して「ファイル形式」を「JPEG」に変更する。

それから12ページ目に戻ってようやく「ピクチャーエフェクト」の設定を変えることができる。明らかに無駄な手数が多い。

下手をすると、12ページ目に行って、それから1ページ目に行かなくちゃいけないことを思い出して、また12ページ目に戻る必要があるわけで、こういう間抜けな事態を避けるためにこそマイメニューを活用するべきなのだ。

それと、メニュー操作時の動作のクセを考えて設定することも重要だ。

ソニーのメニューは左右キーでページ移動ができ、移動後には各ページのいちばん上の項目が選択された状態となる。

なので、ページの上側により使用頻度の高い項目を配置するほうが操作性を高くできるわけだ。

また、いちばん上の項目が選択されている状態で上キーを押すと、撮影設定1/2、ネットワーク、再生などのメニューアイコンを選択する状態になる。この状態で左右キーを押すと各メニューの1ページ目にジャンプできる。

と考えると、ほかのメニューからマイメニューに移動したときにいちばん最初にアクセスできる1ページ目に、いちばんよく使う項目を配置するのがお利口なわけだ。

ちなみに、いちばん上の項目を選択した状態で上キーを2回押すといちばん下の項目に、いちばん下の項目を選択した状態で下キーを2回押すといちばん上の項目にジャンプできる。

つまり、操作の手数としては、上から3番目といちばん下の項目は同じということ。ただし、気持ち的にわかりづらい部分もあるので、気になる方はジャンプ操作に頼らない方向で考えるとよいと思う。

せっかくなんでワタシ的マイメニューの構成を公開する

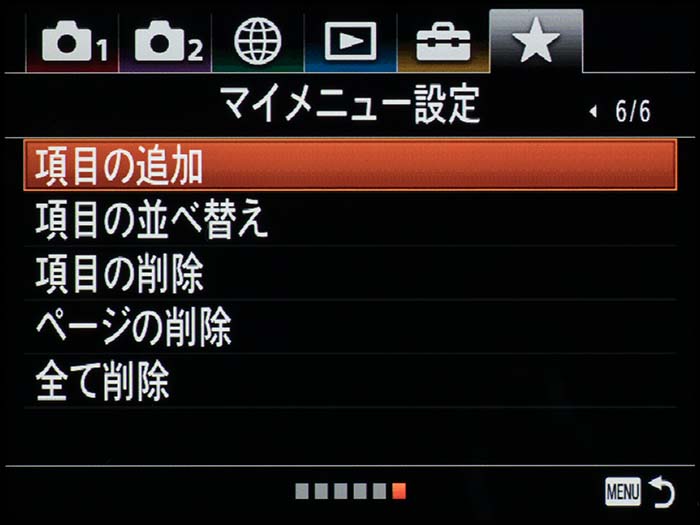

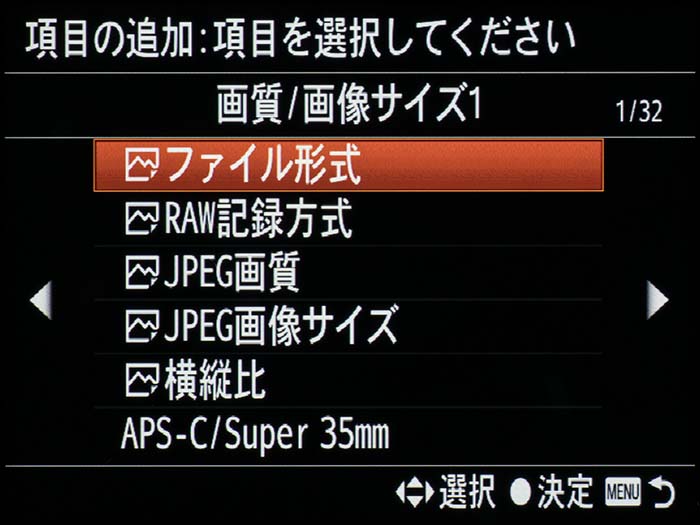

マイメニューの設定画面。「項目の追加」でマイメニューに登録するメニュー項目を選択する。

この画面で登録したい項目を選択していけばいいわけだが、どのページにどの項目を並べるのかをきちんと決めてから順番にやっていったほうがいいと思う。

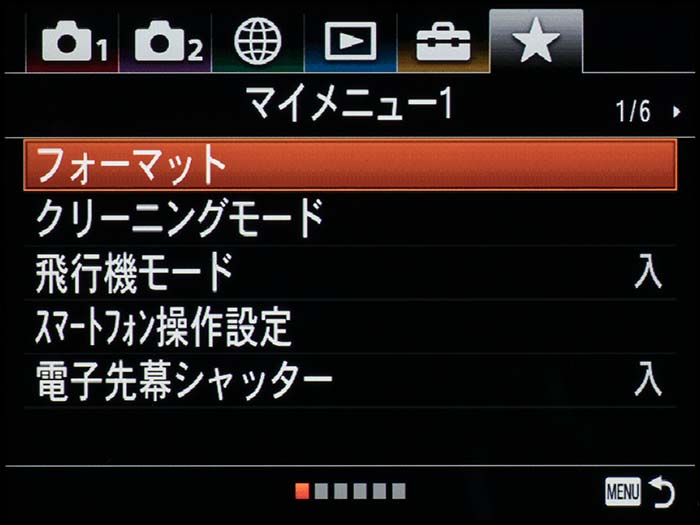

ついでなので、ワタシのマイメニューの中身も公開してしまう。

1ページ目のいちばん上に、まず間違いなくいちばんよく使うであろう「フォーマット」。それから撮像センサーのゴミ落としをする「クリーニングモード」を入れた。

ローアングル撮影や俯瞰撮影時にモニターが見づらくなったとき用に「飛行機モード」と「スマートフォン操作設定」を入れてある。どうして「飛行機モード」なのかについては、ひとつ前の記事をごらんいただきたい。

「電子先幕シャッター」は明るいレンズの絞り開放付近でボケ像が欠ける問題に対応するために必要な項目で、なぜかボタンへの割り当てはできないし、ファンクションメニューにも入れられない。ほんとはもっとアクセスしやすい場所のほうがいいんだけどねぇ。

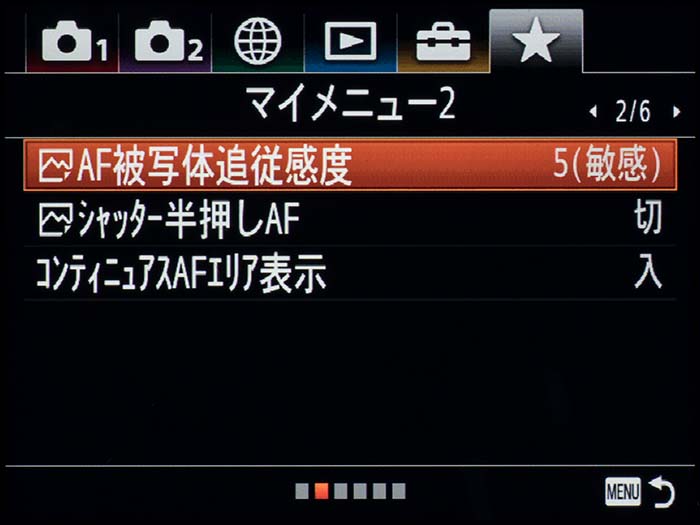

2ページ目はAF関連の項目で、被写体の状況や気分に合わせて変えたいかもしれないなぁと思うのがこれぐらいだった。

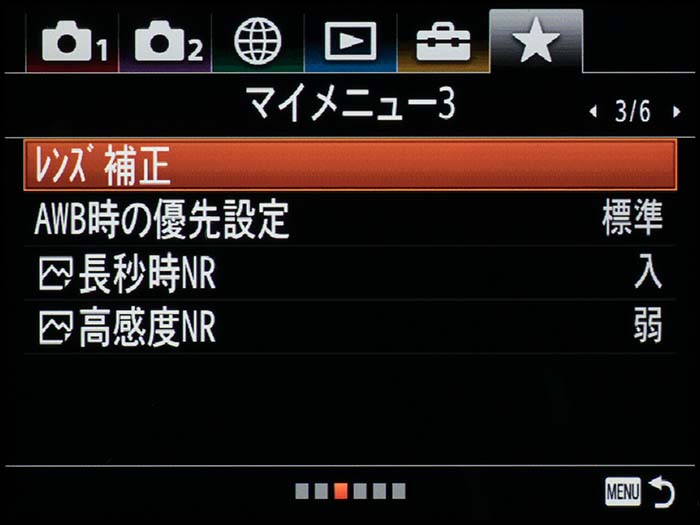

3ページ目と4ページ目は使わないだろうけれど、もしかしたら、と思って入れてある。比較作例とか撮るときとかに設定を変える可能性がある項目をまとめた感じだ。

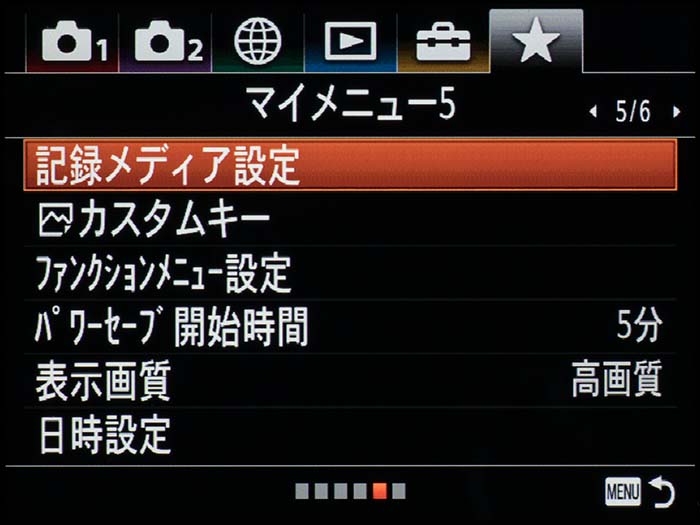

5ページ目はカスタマイズ系の項目を集めている。

ワタシ個人は基本的にカード1枚でOKな人なのだが、最近ちょっときなくさい話が出てきているものだから念のために2枚差し運用に切り替えている。そのからみで「記録メディア設定」を入れてある。

自動的にスリープして節電するタイミングを選ぶ「パワーセーブ開始時間」は手持ちだと短めでいいが、三脚撮影時は長めにしたい気もあるので、とりあえずは「5分」にしておいて様子見である。

「表示画質」は節電対策でもあるのでくっつきにしてある。「日時設定」は内蔵時計はときどき合わせなおさないといけないから。とまあ、こんな感じである。

ぎちぎちに詰めていないのは、臨時で入れる項目が出るかもしれないから、そのときのための余裕である。

それと、気分が変わって追加したい項目が出たときに全体の並びを考え直さなくちゃいけなくなるのも面倒だからというのもある。

あとはもっと使い込んでみて足したり引いたり並べ替えたりしていくつもりでいる。

こういうのは考えているときと、実際に撮影しているときとでいろいろ思い違いとかも出てきやすいから、一度決めたら終わりじゃなくて、定期的に見直すのも大事になってくる。

まとめ

本来であれば、メニュー自体がわかりやすく構成されているのがベストだけれど、なかなか思いどおりにいかないことのほうが世の中は多いわけで、だから自由にカスタマイズできるマイメニューなんて機能がある。

そのマイメニューを便利に使うために、ワタシがどういうところに気をつけているのかを書いてみた次第。誰にとっても役に立つ話だとは思わないが、参考にできる部分が少しでもあれば幸いだ。